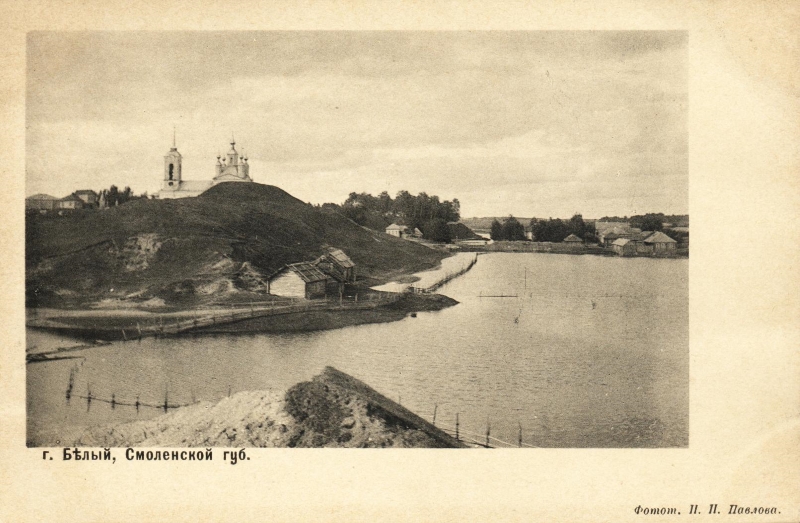

МИКРОТОПОНИМЫ ГОРОДА БЕЛЫЙ

Аэродром – в южной части на окраине города в советское время находился аэродром. Стояло маленькое деревянное здание вокзала. Аэродром был предназначен для самолетов «АН-2» (в народе их называли «кукурузники»). Они обслуживали авиарейсы «Белый – Жарковский – Тверь» и «Белый -Смоленск».

Бездонка – Так в народе называют озеро Бездонное, которое расположено в Желтых Песках. Существует легенда, что в старину здесь стоял храм, который во время пасхальной службы ушел под землю, а на его месте образовалось озеро, которое не имеет дна. Пускали в него щуку с продетым сквозь жабры кольцом, и она через некоторое время выплыла в озере Чичатском.

Больничное озеро – в восточной части города. Рядом располагался больничный городок. Отсюда и название озера.

Большак – так в старину называли широкую, наезженную дорогу, тракт. В городе было четыре большака. Назывались они по направлениям главных трактов: Смоленский (сейчас ул. Ленина), Торопецкий (ул. Октябрьская), Вяземский (ул. К. Маркса), Ржевский (ул. Свободы).

Вал – на западной окраине города. В 1838 году здесь, на месте бывшей крепости, был разбит парк, ставший любимым местом отдыха многих поколений бельчан.

Вир – глубокое место на реке Обше за бывшим льнозаводом. Место купания льнозаводских ребят.

Гора – южная возвышенная часть города. До сих пор жители города говорят: "Был на Горе", "Живет на Горе" и т.д.

Змеиный ручей – находится на улице Октябрьской. Название получил, вероятно, из-за большого количества змей, водившихся в ручье.

Змеиный мост – мост через Змеиный ручей на улице Октябрьской.

Каменка – высокая гора на восточной окраине города, за льнозаводом. Бывший Вяземский большак, ныне дорога на деревни Кавельщину и Комары. Примерно до 80-х годов 20 века была вымощена камнем. Отсюда и название «Каменка».

Камушек – камень на повороте реки Обша на улице Трофимова, любимое место купания ребятишек.

Красная горка – высокая гора за Петропавловским кладбищем у озера Балтика. Вероятно, название свое гора получила феврале — марте 1634 года, когда польские войска под командованием короля Владислава держали в осаде русскую крепость Белая.

Король Владислав поставил шатры свои на этой горе, напротив крепости и дал великий пир своим воеводам. Солнце лежало на златотканых наметах королевских, ветры развевали разноцветные знамена. Гора казалась одетою в серебро и пурпур. С тех пор прослыла она Красною.

Курганы - возвышения на восточной окраине города. Начинаются от Поклонки и тянутся вдоль заливных лугов до самого Льнозавода. Происхождение названия неизвестно. Вообще же, курган, название происходит от тюркского «кургон» (Qurģon) — сооружение, крепость. Также курган это разновидность погребальных памятников, распространённая на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. На курганах весною много первоцветов (мы называем их подснежниками) и ландышей, заросли цветущей черемухи. А зимою это было любимое место катания ребят на санках и лыжах. Сейчас, к великому сожалению, луга, курганы и мельница начали зарастать кустами.

Луга – заливные луга в восточной части города. До революции это был общественный луг, который использовался для построения стругов в зимнее время, а летом - для скашивания с него травы. В советское время луга использовались под пастбище. Для осушения земель была проведена мелиорация.

Мельница – место бывшей мельницы в восточной части города в заливных лугах. До сих пор можно услышать: «Ходили купаться на мельницу».

Мыза — местечко в поселке Пригородном. В Эстонии, Латвии так называли отдельно стоящую усадьбу с хозяйством, поместье. Предположительно, здесь могла стоять в старые времена усадьба, хозяином которой был человек прибалтийского происхождения.

Островок – место у реки Обша, где раньше был огородный участок Бельской средней школы. Раньше там стояли дома, жили люди.

Подгорная – раньше была улица Подгорная (под горой), сейчас это парк «Березовая роща».

Подвесной мост – мост на реке Обша на востоке Белого, соединяющий южную и северную части города.

Соборная гора – место, где в западной стороне города, внутри крепости, на Соборной горе, на высоком месте находился собор. Первая церковь Пресвятой Троицы в Белом упоминается в привилегии Владислава IV Льву Кревзе 1634 г. Вторая церковь Троицкая, деревянная, была здесь построена вскоре после возвращения города Белого от поляков. Последний каменный холодный соборный храм во имя Пресвятой Троицы, с теплыми приделами — во имя Богоявления Господня и Успения Пресвятой Богородицы, сооружен в 1804 г. В 30-е годы 20 века разрушен.

В настоящее время на Соборной горе установлен памятник – танк Т-34, в годы Великой Отечественной войны утонувший в Бельских болотах.

Пионерка – водонос на ул. Комсомольской на реке Обше, место купания ребятишек с ближайших улиц. Такое же название носил водонос на реке Обше в районе Желтых Песков.

Поклонка – гора на восточной окраине города, у бывшей Вяземской заставы. Случилось это в давние времена, когда поляки и литовцы готовились напасть на крепость Белую. Беляне собрались в храме Божием, молились, а затем подняли Святые Иконы с хоругвями церковными и пошли на неприятеля. «С одним Богом на сто врагов», - говорили они. Взошли на гору: показались станы польские и литовские.

Тронулись враги навстречу им, приблизились, увидели святые иконы с хоругвями церковными, и очи их перестали видеть. Назад идут - путь видят; вперед взглянут - опять очи их меркнут. Раскаялись они, отдали поклон святым иконам с хоругвями церковными и отступились от города.

Беляне возвратились с честью и назвали гору Поклонною, а мы на современный лад зовем ее Поклонкой.

Солдатский колодец - деревянный колодец в конце ул. Пионерской. В старину неподалеку располагались солдатские казармы.

Тереховка - местность на восточной окраине города, с правой стороны дороги «Белый – Комары» перед горой Каменкой. Вероятно, так называлась в давние времена деревня, стоявшая здесь. На это указывает довоенная карта местности.

Тухлянка – так называли одно время озеро Веселое из-за характерного запаха, когда действующий в советское время маслозавод сбрасывал в озеро свои нечистоты. В 60-е годы в народе озеро носило название Банное, так как неподалеку стояло здание городской бани.

Материал собрала и обработала Т. Чистякова, директор МЦБ, краевед